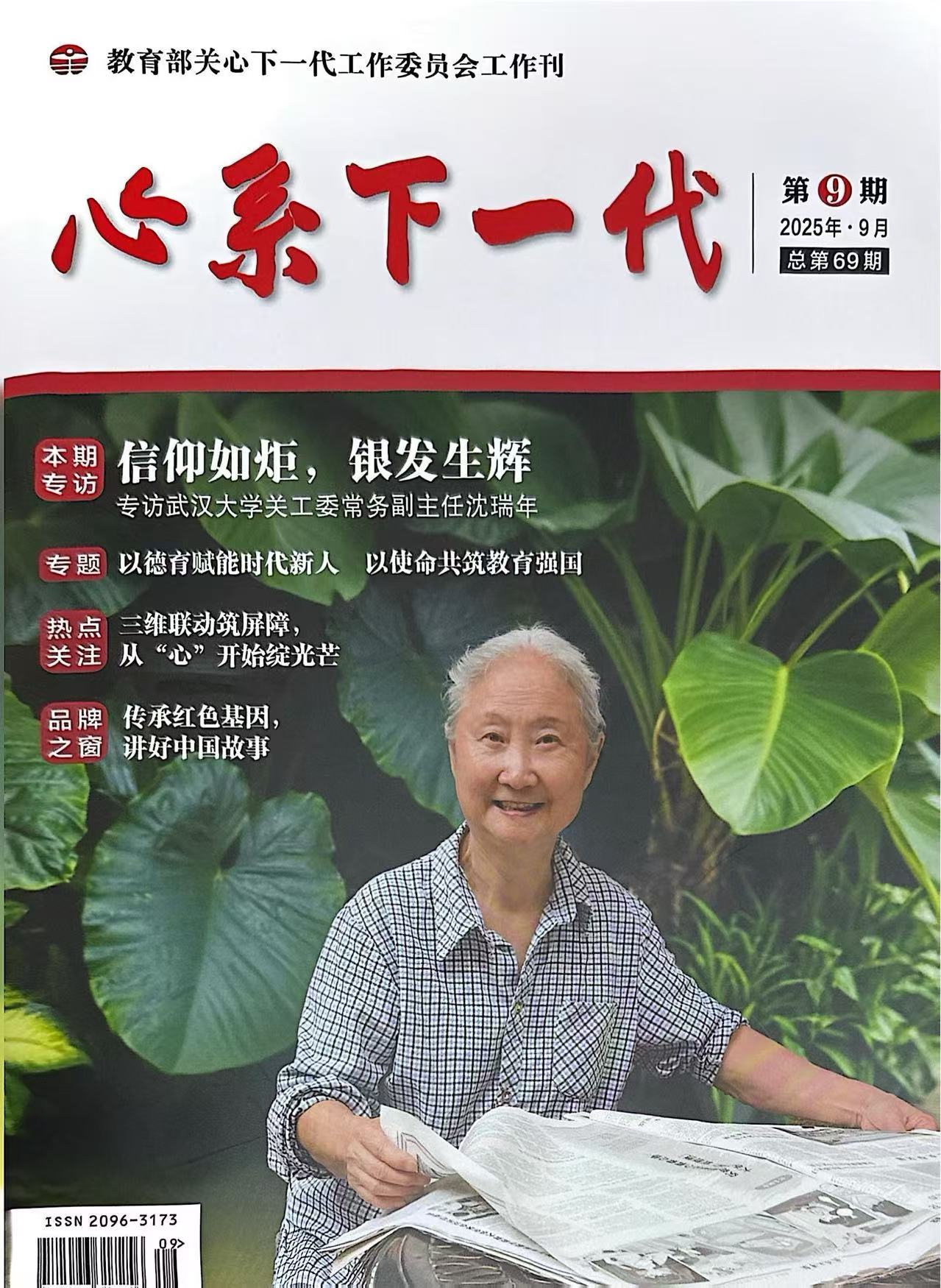

《心系下一代》2025年第9期封面人物专访新利客服关工委常务副主任沈瑞年。10余年来,沈瑞年积极协助和配合学校分管校领导、关工委主任,在关心下一代工作的第一线尽心尽力发挥作用。在任期间,新利客服关工委先后多次被评为全国教育系统关工委先进集体、湖北省关工委先进集体。

心:您的个人经历是怎样的?是什么契机让您开始参与关心下一代工作?

沈:我是1978年上大学的。党的十一届三中全会的召开吹响了改革开放的号角,我们的大学生活也一直沐浴在改革开放的春风中。“为振兴中华而学习”是当时所有学子的共同心声。作为校学生会主席,我有幸参加了“文革”结束后恢复的第一次全国青联、学联大会,受到中央领导的接见,聆听了他们的报告和深情的嘱托。那么近的距离,让我第一次直接感受到党和国家对青年一代的殷切期盼和历史重托。那些场景、那些话语深深地感动着我、激励着我、影响着我,令我终生难忘。毕业后,我服从分配留校当了团委书记,与青年工作结下了不解之缘,从事德育工作有四十余年。退休后,我又从事学生心理咨询工作。2010年前后,学校安排我参与了关心下一代工作,我立即接受了。但对于怎样做好工作,我心里没底,信心不足,毕竟退休了,不在第一线,如今的工作环境、条件都变了。

后来,我参加了教育部关工委的培训,见到了许多老领导、老同志,不少人已80多岁了,他们仍积极工作,老当益壮。相比之下,我感到惭愧,我校身边也有不少老同志,如全国民族工作模范杨昌林老师、新闻学院的胡武老师,他们都已经80多岁了,但仍拥有年轻人一样的热情,在关心下一代工作中积极奉献。这些身边的榜样影响着我,我逐渐从被动等待改变为主动积极。虽然我从事学生工作多年,但新时代有新要求,我们离开工作岗位久了,对学生的状况已经不太熟悉。现在的青年和几十年前的青年相比,既有青年成长中的共性,也有网络时代新青年的特点。“一老一小”如何有效链接、沟通?组织的活动如何实实在在地让他们受到影响?这些都是需要我们不断探索、反复实践、认真总结。

习近平总书记说,青少年是祖国的未来和民族的希望。当代青年的成长期和奋斗期同强国建设、民族复兴的新征程高度重合,是实现这一伟大目标的中坚力量。广大青年的理想信念、精神状态、综合素质如何,直接关系着中国式现代化建设的成败。这就决定了对广大青年的政治引领不是一般的工作,而是事关红色江山永不变色、党的事业薪火相传、中华民族永续发展的重大任务。这些都充分说明了关心下一代工作的重大历史使命。关工委工作不是简单完成上级交办的任务和简单组织几次活动,而是要用心、用情,认真了解分析新时代青年学生成长的特点,心理发展规律、实际困惑和未来发展的需求,有的放矢,做好有针对性的沟通引领工作。这也要求我们不断学习新知识,了解新情况,面对问题要采取具有实效的新举措。我们要把关心下一代工作作为科研课题来研究。我自己每天新闻必看,报纸必读,特别是关于青年的报道,他们的所思、所盼、所困、所惑都是我们重点关注的信息,我们要做关心下一代工作的有心人。只有这样才能不断提高工作质量,不辜负党和国家的希望和重托。

心:新利客服关工委创建了许多品牌活动,如“手牵手”、“五老”骨干工作小组等。请您介绍一下这些活动的创设和开展过程。

沈:我们是在校党委的领导下开展工作的,几任现职校党委副书记都是校关工委主任。“手牵手”和“五老”工作室有的是老干部工作原有的品牌,有的是经过上级推荐向兄弟院校学习而来的。我主要是结合学校的具体情况,组织开展一系列的教育活动。在这一系列教育活动中,我们着重抓了一条主线和四个关键环节。

一条主线是用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人、立德树人。在多年来开展的教育活动中,我们一直坚持一条红线贯穿始终,充分发挥“五老”的政治优势、理论优势、经验优势、教育优势,积极组织他们从亲历者、见证者、奋斗者的角度给青年学生讲好“四史”故事,把红色故事中蕴含的革命精神和时代价值讲出来;引导青年从党的辉煌成就、艰辛历程、历史经验、优良传统中深刻认识到真理的力量、人民的力量和中国共产党的本质和初心,让他们更加坚定听党话、跟党走的政治信念,做合格的社会主义事业的建设者和接班人。

四个关键环节是顶层设计、老少共建、内容为王、守正创新。

首先,做好顶层设计。每学期初,校关工委都要主动与校党委组织部、宣传部、学生工作部、研究生工作部等汇报交流,一起定主题、列节点。比如,2025年我们重点开展爱国主义教育、建设教育强国、科学家精神教育等三方面的主题活动。年初时我们就要制定详细的活动计划,实行团队化作战、项目化运作,使工作从“零星散打”变成“集团作战”。通过扎实推进二级学院“五好”关工委建设,积极构建“示范引领,上下联动,协同配合,立足基层”的关工委工作网络,促进顶层计划落实到基层。

其次,推动老少共建。比如“手牵手”这个品牌,当时我们发现很多青年教师和新生在教学、学业、生活适应上存在一些困惑,于是我们搭建平台,让老教授、老专家与他们“结对子”,互帮互学,在积累了一定的经验之后,打造了“手牵手”品牌。在“党建带关建”工作方面,我们积极推进老少支部共建,一起开展主题党日活动,共同学习讨论;开展时空对话,老少共话奋斗青春;老少同学习近平总书记重要讲话精神,共话如何为国之大事磨砺真本领;老少同上一堂课,珞珈银龄宣讲团与珞珈博士宣讲团在“七一”同台宣讲信仰,谈如何传承共产党人的精神谱系。这些活动的特点是在“共”与“同”上,为“五老”搭建了工作平台,拉近了“五老”与青年学生的距离,在面对面的互动中加深了解,产生共鸣。

再次,坚持内容为王。品牌活动建设有很多形式,但最根本的是教育内容,要让青年学生听得进去,真正有所收获。有人说“你们老同志不要老搞说教,青年不愿听”。对这种说法,我认为要分析。那种简单地贴标签、没有事实分析的结论,青年是不会接受的。我们要用事实说话,通过纵向、横向的比较,让青年真正弄懂为什么说“马克思主义行、中国共产党能、中国特色社会主义好”,让青年不仅知其然,还知其所以然,增加他们对党和国家的理论认同、道路认同、情感认同。2017年,我们就发挥学校马列主义的学科优势,请几位老专家开展了一系列理想信念教育。一轮以后,又通过回头座谈、征求意见、分析观后感等检验效果,这对我们的工作很有启发。所以在后续的活动中,我们不仅注意形式上的多样,更重视核心内容上的打磨充实。

最后,要守正创新。新时代新任务新要求,我们的工作也要与时俱进。我们从理想信念教育、讲好红色故事、“院士回母校”、“读懂中国”这些品牌活动中受到启发,在此基础上推出了“一室、三同、四行动”的活动。一室即“五老”工作室,“三同”即老少同上一堂课、老少同话青春、老少同学习近平总书记重要讲话精神。“四行动”即珞珈银龄宣讲行动、珞珈银龄支教助教行动、珞珈银龄关爱青年行动、珞珈银龄专家科教行动。在此基础上,我们又推出了行走的课堂、实践的课堂、游学的课堂,还专门组织了珞珈常青合唱团与珞珈银龄宣讲团联合开办音乐党课活动。这些创新形式也激励我们老同志在发挥特有优势的同时,不断学习新的知识,贴近青年的新特点、新需要,让教育更有效果。

心:在开展关心下一代工作过程中,您是否遇到过困难或挫折?有哪些应对措施?

沈:工作中的困难总是存在的,老的问题解决了,又会出现新的问题。党的十八大召开以来,我们的工作环境、条件有了很大的改善,工作的舒心指数大幅度提升,非常有利于关心下一代工作。习近平总书记关于做好关心下一代工作的重要指示批示精神,为我们的工作指明了方向,增添了信心和力量。面对新形势,我们不能满足于取得的成绩,还要在以下四方面继续努力。

一是思想认识要继续普及提高。关工委工作队伍的变动相对频繁,使得有些新来的同志认为关工委工作是“闲差”,有的老同志也认为已经退休了,发挥不了多大作用,存在着“被需要”还是“真需要”的疑问。这些现象说明,我们对关工委工作的性质、任务、宗旨缺乏广泛宣传,这就影响了大家齐心合力做好工作。所以思想认识还要继续普及和提高。

二是体制机制的建设重在落实。不能只满足于有文件、有章可循。文件也不能满足于传达一次,就把它放到文件夹中。要使文件的内容变成现实,就要取得大家的共识,不仅分管领导要知道,离退处工作的同志和关工委老同志知道,还要相关部门都知道,只有取得共识,这个良好的体制机制才能更充分地发挥作用。

三是队伍建设要有新举措。关于“五老”工作队伍,原来常说“青黄不接”,现在比我小十来岁的同志也退休了,中间也不乏有热心关心下一代工作的同志,他们相对年轻,更有活力,所以我们要注意和发现培养新的接班人,让更多人参与关心下一代工作。

四是跨越代沟的办法是学习。老年人和青年人在身体素质和生活习惯上有差异,这是不争的事实。但我们的工作需要贴近青年,找到适合的切入点,才能使教育内化于心、外化于行,如何用年轻人喜欢的方式传递经验是个重要课题。方式老套、说话居高临下,青年就不爱听,因此我们要遵循青年成长的规律、教育的规律,让我们的工作更科学、更规范。老同志要努力学习新知识,了解网络,关注热点,让工作方式更“潮”一点,更接地气。通过学习,我们能克服困难,改进工作方式方法,提高教育效果。

心:您从事关工委工作多年,有什么感受或经验可以分享?

沈:我从事关心下一代工作十几年了,对这个工作有了感情,在工作中和年轻的学生互动交流,感受他们的困惑和喜悦、思考和期盼,他们的青春活力深深地感染了我。70岁的时候,我第三次患上了恶性肿瘤,当我在病床上辗转不安时,离退处的同志来看望我,传递问候和鼓励,让我又燃起了向死而生的信心,想到这么多年关心下一代工作的同仁,想到各级党组织的关心和支持,让我再次产生了战胜困难的勇气。革命前辈为了党的事业,生命不息,奋斗不止,我应该向他们学习。关心下一代工作令我感受到满满的正能量,对此我心中充满了感激。高校是培养德智体美劳全面发展、担当民族复兴大任的时代新人的重要园地。关心下一代工作要在各级党委的直接领导下开展,坚持“党建带关建”,助力主渠道,让青年筑牢信仰之基,为他们健康成长贡献我们的“银发力量”。

此外,我校“音乐党课”工作经验文章《以乐为媒,铸魂育人》刊发于《心系下一代》2025年第8期,一经推出便收获热烈反响与广泛关注。两年来,“音乐党课”已覆盖3000余名青年学生,用“以音传情、以乐化人”的生动实践,让思政教育更具感染力、让红色精神更富穿透力,交出了一份亮眼的育人答卷。(文:叶蕾 审核:叶骏)